Figlio di artigiani,

pratica per qualche tempo la ceramica e frequenta la scuola professionale. Alla

svolta del secolo è iscritto alla Scuola libera del nudo all'Accademia di

Firenze; frequenta assiduamente i musei e lo studio di De Carolis - col quale

collaborerà anche per breve tempo - e stringe amicizia con Soffici e Costetti.

Nel 1901 ottiene il secondo premio al Concorso Alinari e collabora con

xilografie e disegni al "Leonardo" di Papini e all"'Hermes"

di Borgese.

Compiuto il servizio militare nel 1903-05, ritorna a Firenze e

concorre al Pensionato artistico nazionale,nel 1909, risultandone vincitore.

Frattanto, nel 1908, sposa Pasqualina Cervone, conosciuta alla scuola di

Fattori, e con lei si trasferisce a Roma nel 1910. I primi anni romani sono

segnati da difficoltà anche di carattere economico.

Dopo una prima mostra al

Pensionato artistico (1912) partecipa alle mostre della Secessione nel 1913 e

nel 1915, ottenendo i primi successi. Richiamato alle armi, nel 1917 è

riformato a causa del manifestarsi dei primi sintomi della nefrite cronica che

causerà la sua prematura scomparsa. Si trasferisce con la moglie e i figli in

una villetta ai Parioli, allora ai margini della campagna romana, che diverrà

meta di assidue frequentazioni dei suoi amici letterati e artisti, Cecchi, Baldini, Cardarelli, Papini, Soffici, Ungaretti, Oppo, de

Chirico, Bartoli. Espone nel 1918 nella mostra d'Arte Italiana a Zurigo, quindi si presenta con

un'ampia personale alla Casina del Pincio.

L'amicizia con Cecchi e Baldini, la

frequentazione del milieu culturale della "terza saletta" del Caffè

Aragno contribuiscono ad avvicinarlo, nel 1919, alla "Ronda",

e anche il gruppo di "Valori

Plastici" si interessa al suo lavoro, pur tra polemiche e difficoltà.

Nel 1920, grazie all'interessamento di Ojetti, che gli dedica quell'anno una breve monografia, vince una cattedra a Firenze, ma

rinuncia per non allontanarsi da Roma e il Comune gli dà in affitto uno studio

all'Uccelliera a Villa Borghese.

Il crescente interesse intorno alla sua pittura

lo solleva dalle difficoltà economiche, mentre le condizioni di salute

incominciano a peggiorare. Lo stesso anno è nominato accademico di S. Luca e

dall'anno successivo fa parte del comitato per le Biennali romane (1921-'25. Nel

1922, presentato da Savinio,

espone alla Fiorentina primaverile con il gruppo di "Valori

Plastici". Nel 1923 partecipa all'esposizione di arte italiana a Buenos

Aires. Nel 1924 ha una sala personale alla XIV Biennale di Venezia, che lo

consacra fra gli artisti ormai affermati, ed è presente alla "Carnegie

Exhibition" di Pittsburgh; collabora alla rivista di Soffici

"Galleria"; Oppo, Baldini, Cecchi e Soffici gli dedicano una monografia.

Anche dopo la morte, l'opera di Spadini

rimane il termine di paragone imprescindibile per le giovani generazioni romane,

fino alla grande mostra, organizzata da P.M. Bardi nel 1930, alla Galleria

di Roma appena inaugurata. Sino al 1910 circa, l'opera di Spadini passa

attraverso influenze dei macchiaioli e dei preraffaelliti. Negli anni delle

Secessioni ha una svolta in senso "impressionista", che l'artista più

tardi rinnegherà in parte, ma che conferisce al suo lavoro quella

caratteristica componente cromatica e luminosa.

Tale rinnovamento dopo la guerra

risentirà anche di attenti studi sulla pittura antica. Nel 1983 si tenne a

Roma, presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna, una grande mostra

antologica del pittore Armando Spadini per ricordarne il centenario della

nascita.

Questa mostra, come ricordò opportunatamente Fortunato Bellonzi, rese

giustizia ad un protagonista dell’arte nostra tra il 1915 e il 1924, l’anno

in cui si rivelò, quasi alla vigilia della morte, con la personale nella XIV

Biennale di Venezia dove espose cinquanta dipinti. Spadini era nato a Firenze

nel 1883; la madre era di Poggio a Caiano. Avendo iniziato come uno degli ultimi

“macchiaioli” toscani, Spadini rappresenta il più delicato punto di

contatto con l’impressionismo francese, nell’accogliere con originalità la

grande lezione di Renoir.

All’Accademia di Belle Arti, dove si iscrive alla

prima classe di pittura lo stesso anno di Ardengo Soffici, Giovanni Costetti e

Oscar Ghiglia, conosce Giovanni Fattori. Nel 1910 vinse un pensionato a Roma e

da allora cominciò la sua tipica pittura di studi all’aria aperta, nella

fervida atmosfera di Villa Borghese, dalla quale traeva spunto anche per i suoi

quadri di maggior impegno, dove il soggetto comune aveva talvolta un titolo

leggermente ironico come nel “Mosè salvato dalle acque”. Ebbe inizio allora

un periodo fervido di opere, raramente esposte, mentre il pittore viveva in una

difficile situazione economica.

La sua prima personale fu quella alla Casina

Valadier di Roma e l’ultima, lui vivente, ebbe luogo alla Biennale del 1924.

Fu aiutato da alcuni collezionisti, tra cui l’avvocato Emanuele Fiano di Roma.

L’iter di Spadini si svolse rapido e deciso.

Considerandosi, nonostante il suo

tirocinio a una scuola professionale un vero e proprio allievo di Fattori che

insegnava all’Accademia, l’artista non dimenticò l’impressione icastica,

il segno forte e conclusivo del suo maestro ideale. Da Fattori imparò a

guardarsi dalla retorica liberty e pseudomichelangiolesca, anche quando da

giovane fu chiamato da De Carolis, che insegnava decorazione a Firenze, poiché

lo aiutasse nei lavori di decorazione a Bologna.

La morte precoce raggiunse

l’artista prima di una vera affermazione; la sua importanza nell’arte

italiana fu compresa soltanto più tardi, quando il successo della Biennale del

1924 gettò una luce più chiara su un’opera che da allora crebbe di continuo,

imitata e studiata, comunque feconda di provvide influenze per il suo amore alla

vita, per la sua splendida pienezza.

Adolfo Venturi nella sua monografia del

1927 così si espresse: “Dire di Armando Spadini, della sua arte che è un

canto alla grazia infantile, alla intimità familiare, alla luce e al colore, a

tutto ciò che parla al nostro cuore e ride ai nostri occhi, è compito grato,

riposo dell’anima”.

Morì a Roma nel 1925. Le sue spoglie riposano nel

cimitero di Poggio a Caiano. Ed è proprio questo Comune, così caro a Spadini,

che ha voluto ricordarlo nel 1995, a settant’anni dalla sua scomparsa, con una

bella mostra retrospettiva allestita nella splendida Villa Medicea del Sangallo.

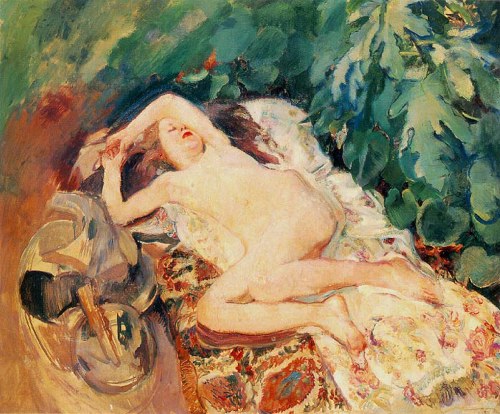

Armida

|

Titolo: Autoritratto,1917

Dimensioni: cm. 54,5x44

Tecnica: olio su tela

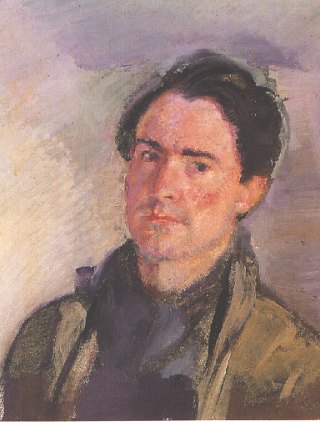

Ritratto della moglie

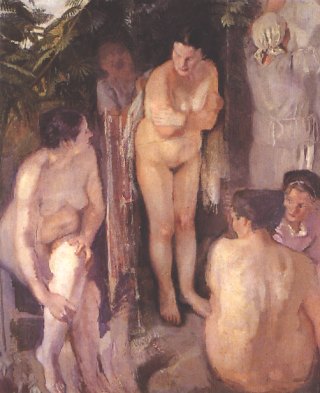

Titolo: Gruppo di bagnanti, 1923

Dimensioni: cm. 129x108

Tecnica: olio su tela

Gruppo di famiglia

Confidenze

Bimbo in culla

torna su - up |

____

____